如今,全世界都迫切希望可以马上接种一剂安全、有效的新冠病毒疫苗,只有接种了疫苗,我们才能真正避开新冠病毒的侵害。但事实证明,如果按照传统疫苗的研发路线制备一种安全、有效的疫苗,将会是一个非常缓慢的过程。至少从目前来看,从小范围观察疫苗的副作用和免疫反应,到大规模测试疫苗的有效性,这一过程至少还需要1年的时间。如果主动用新冠病毒感染志愿者进行测试,疫苗的研发速度会不会快一些?如今,有人打算这么做了。

3月31日,美国罗格斯大学、哈佛大学陈曾熙公共卫生学院和伦敦卫生与热带医学学院等机构的研究人员,在《传染病学期刊》(Journal of Infectious Diseases)上在线发表了题为Human Challenge Studies to Accelerate Coronavirus Vaccine Licensure的预印本论文。该论文一经发表,便引起了广泛的争议。

论文提出让大约100名健康的人主动接触新冠病毒,以此观察那些接种了候选疫苗的人是否可以避免感染,从而加快新冠疫苗的研发。然而,在业内专家看来,这似乎严重违反了人类的伦理道德。

实验设计惹争议

该论文的第一作者、美国罗格斯大学人口及生物伦理学中心主任Nir Eyal在接受Nature杂志采访时详细介绍了这个“人类挑战”项目。

根据实验设计,只有经过一些初步测试确保了生物安全性并在人体中实现免疫应答的候选疫苗才会被选入这项研究;然后招募年轻、健康的参与者,并确保他们没有被感染,给他们接种候选疫苗或安慰剂,等待足够长的时间让他们产生免疫反应;接下来,让参与者接触病毒,并密切追踪他们,尽早发现任何感染迹象;最后检查疫苗组是否比安慰剂组表现更好,具体为病毒水平、症状出现的时间以及是否感染等指标。

“我个人认为,这类研究确实存在伦理和法律上的问题。”北京大学医学伦理与法律系王岳教授。王岳认为,从伦理的角度,一种实验性医疗行为的实施,必须符合收益大于风险的基本原则。也就是说,受试者获得的收益应该可以平衡风险。但目前来看,新冠肺炎最大的问题就在于它是一种由人类首次遇到的病毒引发的疾病,它对人体的伤害性到底有多大,严格来讲,现在还不清楚。所以,在伤害和风险目前还不能确认的前提下,去人为制造这种感染无疑对受试者是不利的,违反了不伤害原则。

此外,从法律角度来看,法律上临床试验性行为必须要经过知情同意的过程,前提是将风险完全告知给受试者,特别是一些目前尚未认知的风险。从这个角度,受试者没有真正了解试验的风险。如果有可替代方案,就不应该去增加受试者的风险。换句话说,我们目前可以找到感染病毒的环境,就应该有替代方案来替代目前的这种人为感染。从这个角度,王岳认为这个试验是有问题的。

在预印本论文中,作者这样写道,“新冠病毒候选疫苗的对照人类挑战试验可以加速试验和有效疫苗的潜在推广。通过替代常规的临床Ⅲ期试验(在大规模人群中比较注射疫苗、安慰剂的两组人群在感染率上的差异),可能会减少几个月的许可申请时间,从而使有效的疫苗更加快速地被大众使用。很明显,参加这种活病毒‘挑战’的志愿者有引发严重疾病甚至死亡的风险。然而,我们认为,通过加速疫苗的评估,这些研究可以减少与新冠病毒相关的死亡率和发病率的全球负担。”

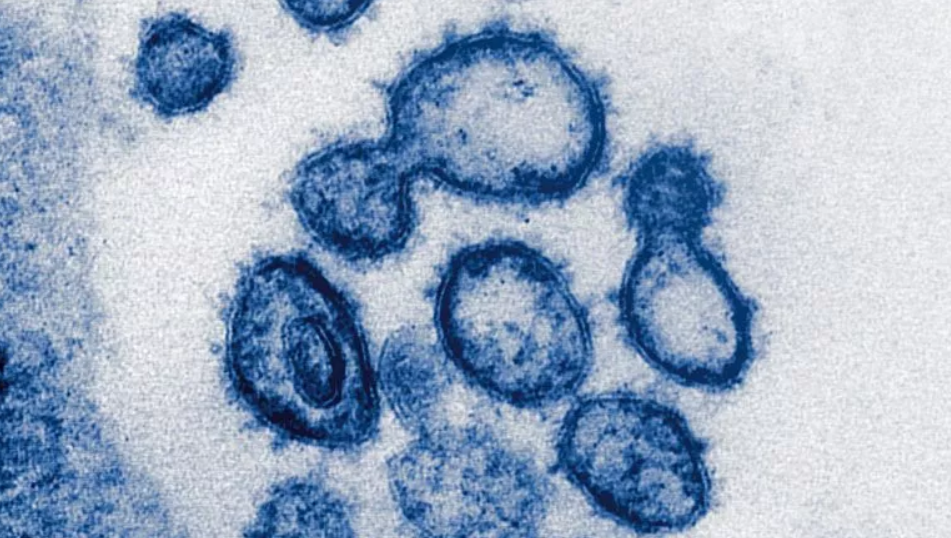

图|新冠病毒(粉红色)感染人体细胞(棕色)(来源:美国国家过敏和传染病研究所,美国国立卫生研究院)

对此,北京协和医学院人文学院张新庆教授表示,到目前为止,新冠病毒在全球大流行的态势仍在发展,而且在美国还有加剧的趋势。所以,目前的最佳办法就是开发有效疫苗,疫苗能让健康人产生抗体来抵抗新冠病毒,“这一点是没有争议的。”但是,在临床上还没出现有效治疗药物的情况下,如果还让这些健康受试者去感染病毒,把他们置于风险之中,这种做法是违反伦理道德的。

对于此中风险,论文作者在结论部分也提到:疫苗每延迟推出一周,全球都会有成千上万人死亡。志愿者可以自行决定风险,如果参与者是健康的年轻人,那么他们的净风险是可以接受的,因为他们在自然感染后患严重疾病的风险相对较低。重要的是,研究是在合格志愿者知情同意、研究风险最小化和参与者感染的高基线风险的背景下进行。对此,张新庆认为,“论文作者知道活病毒挑战疫苗会给健康受试者带来较高的风险,在文章中也提到会产生一些严重疾病,甚至会死亡,他们没有隐瞒这些信息,公开说这个实验有风险,这一点没有争议。”“但这些健康的青年受试者,不一定真正理解其中的风险。尽管他们感染严重疾病的几率比较低,但低到什么程度,我们不知道。对每一个人来讲,就算再低,一旦被感染,那就是100%。受试者是否能接受这个风险?这个不由研究者自己来定,需要有一个特别的委员会,对这个低风险有基本的判断。”

值不值得冒险?

尽管这一提议涉及到非常复杂的伦理问题,但它还是获得了一些专家的支持,他们认为这种方法有望将疫苗研发期限缩短数个月。

世界上最著名的疫苗学家之一、宾夕法尼亚大学名誉教授Stanley Plotkin,就是这项“人类挑战”试验的支持者。Plotkin认为,这项精心设计的“人类挑战”试验可以证明疫苗的价值,“我们说的是2到3个月,面对如今这种疫情,我们必须选择不寻常的措施,我们需要不断反思我们的偏见。”

Plotkin和其他冠状病毒挑战研究的支持者认为,让18到30岁的年轻人参与进来,会降低风险。目前的数据显示,这些年轻人很少出现严重的症状。为进一步降低风险,这项挑战可以使用来自具有轻微症状患者体内的冠状病毒毒株,以及在实验室中被减活的自然病毒株等。尽管这些结果并不能揭示被攻击的疫苗是否可以抵制新冠病毒的感染,但研究人员从理论上可以确定它是否降低了病毒自身的复制能力,也可能揭示哪些免疫反应可以提供保护。

早在1796年,当英国医学家Edward Jenner证明通过接种牛痘可以保护一名8岁男孩免受致命的天花病毒感染时,这种方法就引起了人们的关注。这类研究已经进行了2个世纪,如今仍有一些针对流感、登革热、霍乱和其他传染病的研究,这些研究经过了仔细的研究设计,并接受了广泛的伦理审查。然而,即使是进行过此类研究的科研人员,如今也反对其他人针对新冠病毒的开展“人类挑战”。

美国国家过敏和传染病研究所的免疫学家Matthew Memoli指出,新冠病毒是一种新病毒,尚不清楚这种病毒在多长时间内可以让感染者患上严重的疾病,或者出现长期的并发症。“如果你主动给某人注射某种病毒,你一定要了解这种疾病,这样你才能知道你所做的事是否有太大的风险。”

在这一点上,张新庆也持质疑态度。他表示,“拥有良好的动机不等于可以有良好的结局。尽管从设计方案、当下背景的必要性和资质等各方面都能说通,但疫苗的研发工作并不以人的意志为转移,想要什么结果就有什么结果。”

“反对者会认为,从动物实验到Ⅲ期人体临床试验,每个环节都不能少,要充分尊重科学研究自身的规律。客观上讲,在没有充分了解病毒的情况下,选择跳过一些关键环节,违背了疫苗研究的一个基本流程。更甚者,有可能存在更大的风险,背离了科学研究的基本规律。仓促行事,很可能会事与愿违。这种方法不可取,更不值得去推广。如果一定要做,也就是个案,伦理委员会可以通过审批讨论来判断是否可以做试点,但不值得推广到所有的疫苗、新药研究之中。”张新庆说。

美国马里兰大学医学院的疫苗研究员Myron Levine则认为,我们并不需要冒险进行这项“人类挑战”。他表示,“新冠病毒候选疫苗的传统临床试验不会像一些人担心的那么慢,我认为进展得非常快。我无法想象这种方法是合乎道德的,而且真的会加快疫苗的研发进度。”

Levine和Memoli一致认为,如果已经有一种针对新冠病毒的有效药物,那这种“人类试验”潜在的风险将更容易被接受。

美国西北大学的生物伦理学家Seema Shah则认为,如果志愿者是那些已经“受过训练以承担这些风险”的人,比如医疗工作者,人们评价的道德尺度可能会向有利于实验开展的方向倾斜。

Shah希望设立一个伦理委员会来处理“挑战性试验”的伦理问题,特别是在疾病暴发期间,并阐明这些试验何时没有道德伦理问题。“大多数人对这些试验并不熟悉,”Shah说,“它们听起来完全违反常理,与‘研究人员或医生应该做什么’的概念完全不同。”

“假如试验成功开展,这些健康受试者感染了新冠病毒,万一他们有不良的反应,研究者要保证受试者随时接受动态监测,随时可以自由撤出,然后转到临床治疗。尽管论文作者口头已经承诺,但为保证受试者可以自由撤出且健康权益不受损害,就需要通过伦理委员会的监督。”张新庆说。

不能为了多数人,牺牲少数人

“在任何情况下,为了大家的利益牺牲少数人,在临床试验中都是不符合道德的。”张新庆说。

张新庆表示,所有科研工作人员都应该学习伦理道德相关知识。对那些从事生物医学研究但没有伦理意识的科研学者来说,要充分学习伦理学知识,尤其是科研伦理的基本规范。国内外有一些基本的伦理准则,且对于科学设计,知情同意、受试者的选择与招募以及潜在的风险收益比较都有具体的说明和规定。在开展研究之前,如果涉及到人的研究,研究学者必须学习这些伦理知识,不能胡来。

而对那些有一定伦理知识的科研学者,张新庆认为,他们更应该按照伦理的规范开展其研究,慎独、自律,不要存侥幸心理,不要以身试法。如今这个社会的科研伦理氛围已经逐步形成,所以不要冒险去违背他,更何况伦理的规范不是一种羁绊,对科研来说也不纯粹就是一种约束,它使得科学研究设计方案、招募受试者、实验过程、结果发表整个环节更加规范,它是提高科研质量的一种方法。

对此,王岳表示,无论是人为制造感染,还是前期因为意大利或西班牙的医疗设备不足而放弃老人的治疗,这两类问题都体现了一种功利主义思想在医学界的支配地位,所谓以多数人的福利作为决策的正当性辩论。医学界像一个独立王国,之前的很多规则都是自己制定的,但是越来越明显,医学的规则不能突破法律的底线(这里指的是剥夺那些老年人的生命权力或者生命机会)。或者是像这个实验一样,去人为制造这种感染,实际这都是突破了法律的底线,伤害了这些受试者的权利。以前可能更多的医疗规则是医疗行业内自己形成,主要是根据伦理规则,但是伦理规则不能突破法律底线。所以,需要接受法律的检审,这是必要的。而原来法律很少进入医学这个专业领域进行行为规制,目前来看,法律需要越来越多的去深入这个专业性很强的领域,来对习惯性规则进行一些规范。

此外,张新庆认为,提高疫苗研发的速度不只一种途径。“在政府科研人员、伦理委员会、药监局、医疗机构等非科技因素层面,如果我们能把这些因素的影响降到最低,保证疫苗研发基本科学流程不被削减,在科学研究的过程中,也对一些非核心部分做适当的压缩或减少,不跳跃关键过程,不违背基本规律,也可以加快疫苗的整体研究进程。”

疫苗的研发不能只求速度,安全性和有效性才是第一位。这项“人类挑战”试验能否冲破伦理道德约束,加速研制出新冠病毒疫苗?你怎么看?